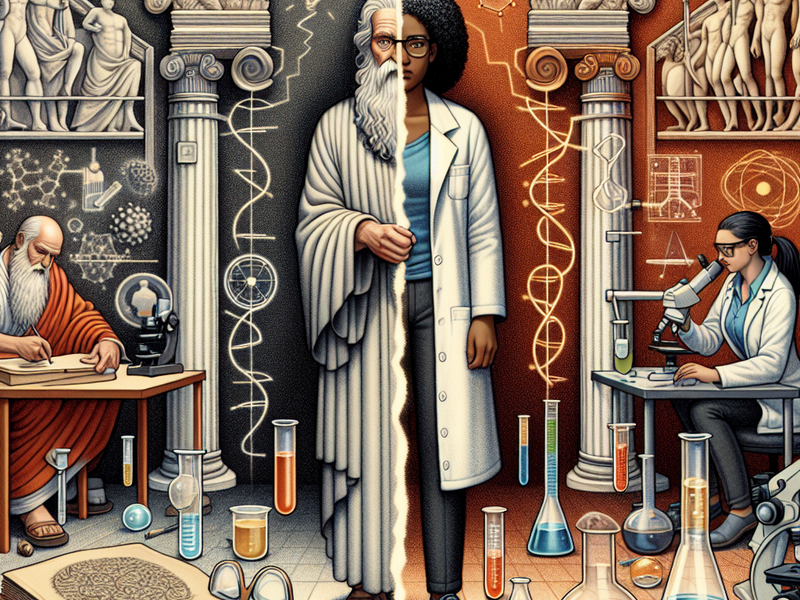

Introdução: A união inicial entre ciência e filosofia

Em um tempo remoto, antes da especialização dos saberes, ciência e filosofia caminhavam de mãos dadas, como irmãs que compartilhavam o mesmo berço. A filosofia, muitas vezes chamada de mãe de todas as ciências, não apenas cunhava questões sobre a natureza da realidade, mas também lançava as bases para o pensamento racional e sistemático que hoje associamos à investigação científica. Essa relação simbiótica entre os dois campos persistiu por séculos, alimentando o desenvolvimento do conhecimento humano.

A filosofia como mãe de todas as ciências

Para compreender a íntima ligação entre ciência e filosofia, é preciso retornar às origens do pensamento ocidental. A filosofia, em sua essência, é a busca da sabedoria. Não se limitava a um campo específico de estudo, mas abraçava todas as áreas do conhecimento — da astronomia à ética, da física à política. Seus métodos, baseados na razão e na observação, permitiam que os primeiros pensadores explorassem questões fundamentais como: O que é a realidade? Como podemos conhecer a verdade? Qual é a natureza do ser humano?

Essas perguntas, aparentemente abstratas, eram na verdade os alicerces sobre os quais as ciências naturais e sociais se ergueriam. Afinal, para investigar o mundo, é preciso antes questioná-lo. E foi a filosofia que, por séculos, ensinou a humanidade a fazer perguntas — e a não se contentar com respostas superficiais.

Exemplos históricos: Aristóteles, Platão e os primeiros cientistas

Um dos exemplos mais emblemáticos dessa união é Aristóteles, cujo trabalho abrangeu desde a lógica e a metafísica até a biologia e a física. Para ele, a filosofia não era um campo estanque, mas uma maneira de organizar e interpretar o mundo. Sua observação cuidadosa da natureza, aliada à reflexão teórica, fez dele um dos primeiros “cientistas” da história — ainda que esse termo só surgisse muitos séculos depois.

Já Platão, seu mentor, deu ênfase ao mundo das ideias, mas também contribuiu para o desenvolvimento da matemática e da geometria, áreas que hoje consideramos fundamentais para as ciências exatas. Seu legado mostra como a filosofia não se resumia a especulações desconectadas da realidade; ao contrário, ela era uma ferramenta para compreender e transformar o mundo.

Outros nomes, como Tales de Mileto e Empédocles, também exemplificam essa união inicial. Tales, ao estudar os fenômenos naturais sem recorrer a explicações mitológicas, inaugurou uma abordagem que mais tarde seria essencial para o método científico. Empédocles, por sua vez, formulou teorias sobre a composição da matéria que, embora primitivas, influenciaram o desenvolvimento da química.

Esses pensadores, cada um à sua maneira, mostram como ciência e filosofia eram duas faces da mesma moeda. No entanto, com o passar do tempo, essa relação passaria por profundas transformações — e é sobre essa separação que refletiremos adiante.

O nascimento do método científico

A revolução científica do século XVII

O século XVII foi um período de profunda transformação no modo como o ser humano compreendia o mundo. Até então, a filosofia e a ciência caminhavam de mãos dadas, muitas vezes indistinguíveis uma da outra. No entanto, algo mudou. A revolução científica não foi apenas uma mudança de paradigma; foi uma ruptura. A natureza deixou de ser vista como um livro de símbolos a serem decifrados por meio da especulação filosófica e passou a ser entendida como um sistema de leis que podiam ser desvendadas por meio da observação, experimentação e cálculo. Mas o que levou a essa mudança? E como ela se desenrolou?

Galileu Galilei: o observador do céu

Galileu Galilei é frequentemente lembrado como o pai da ciência moderna. Sua contribuição não foi apenas técnica, mas também metodológica. Ele defendia que a natureza “está escrita em linguagem matemática”, uma ideia que colocava a matemática no centro da investigação científica. Com seu telescópio, Galileu observou as luas de Júpiter, as crateras da Lua e as manchas solares, desafiando a visão aristotélica de um cosmos perfeito e imutável. Mas sua maior contribuição talvez tenha sido a defesa do método experimental, que priorizava a observação e a verificação empírica sobre a autoridade dos textos antigos. Será que, ao fazer isso, Galileu estava apenas criando uma nova ciência, ou também questionando a própria filosofia?

René Descartes: o pensador metódico

Enquanto Galileu olhava para o céu, René Descartes voltava-se para dentro. Seu famoso “Penso, logo existo” não era apenas uma afirmação sobre a existência, mas um chamado à dúvida metódica. Descartes acreditava que, para chegar à verdade, era necessário duvidar de tudo o que não fosse evidente. Ele propôs um método baseado em quatro regras simples: evidência, análise, síntese e enumeração. Esse método não apenas influenciou a filosofia, mas também a ciência, ao defender que o conhecimento deveria ser construído de forma sistemática e racional. Mas será que, ao separar a mente do corpo e o sujeito do objeto, Descartes não acabou criando uma cisão entre a ciência e a filosofia?

Isaac Newton: o unificador

Se Galileu e Descartes abriram caminho, Isaac Newton consolidou a revolução científica. Sua obra “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural” (ou Principia) é um marco na história da ciência. Nele, Newton formulou as leis do movimento e a lei da gravitação universal, unificando o céu e a Terra sob um mesmo conjunto de princípios. Mas Newton não era apenas um cientista; ele também era um filósofo natural. Sua famosa frase “Se vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes” reflete uma humildade intelectual que reconhece a importância do conhecimento acumulado. No entanto, ao reduzir o universo a equações matemáticas, Newton não estaria, de certa forma, afastando a ciência das questões filosóficas mais profundas?

Essas três figuras — Galileu, Descartes e Newton — não apenas transformaram a ciência, mas também redefiniram a relação entre o ser humano e o conhecimento. Mas será que, ao fazer isso, eles não acabaram por criar uma distância entre a ciência e a filosofia? E o que isso significa para nós, hoje, que vivemos em um mundo dominado pela tecnologia e pela ciência, mas ainda buscamos respostas para as grandes questões da existência?

A especialização do conhecimento

A fragmentação das áreas de estudo

Em um mundo cada vez mais complexo, o conhecimento foi se dividindo em especialidades cada vez mais específicas. O que antes era um campo amplo e interconectado, como a filosofia, deu origem a disciplinas autônomas: física, biologia, psicologia, sociologia, entre outras. Essa fragmentação trouxe avanços impressionantes, mas também levantou questões profundas. Será que, ao dividir o saber em pedaços menores, perdemos a visão do todo? Como disse o filósofo Edgar Morin, “a especialização nos faz ver o mundo em pedaços, mas a realidade é um tecido interligado”.

Essa divisão não é apenas acadêmica; reflete-se na maneira como entendemos o mundo. Um médico pode ser especialista em cardiologia, mas talvez não consiga dialogar com um engenheiro sobre os impactos da tecnologia na saúde. A hiperespecialização pode criar barreiras invisíveis, limitando o diálogo entre áreas que, em essência, deveriam se complementar.

O papel das universidades e instituições científicas

As universidades e instituições científicas têm sido os principais agentes dessa especialização. Elas organizam o conhecimento em departamentos, cursos e disciplinas, criando estruturas que, por um lado, facilitam o aprofundamento, mas, por outro, podem reforçar a fragmentação. A pergunta que fica é: essas instituições estão preparadas para promover a interdisciplinaridade, ou estão presas a modelos que privilegiam a divisão em detrimento da integração?

Vale refletir sobre o papel dessas instituições na formação de pensadores e profissionais. Será que estamos formando especialistas que dominam uma área, mas desconhecem as conexões com outras? Ou, como propõe o filósofo Karl Jaspers, deveríamos buscar uma educação que “una o saber ao ser”, integrando conhecimento e humanidade?

Além disso, as universidades são espaços de produção de conhecimento, mas também de reprodução de paradigmas. Elas podem tanto inovar quanto perpetuar modelos antigos. Como podemos garantir que essas instituições sejam agentes de transformação, capazes de questionar as próprias estruturas que as sustentam?

A filosofia como crítica e reflexão

A filosofia moderna e sua relação com a ciência

Na filosofia moderna, o pensamento crítico floresceu como uma ferramenta essencial para questionar não apenas os dogmas religiosos, mas também os fundamentos do próprio conhecimento. A ciência, em ascensão desde o século XVII, passou a ser vista como um novo paradigma de compreensão do mundo. Mas, longe de ser um caminho livre de dúvidas, a ciência foi alvo de reflexões profundas por parte de filósofos que buscavam entender seus limites, métodos e implicações. Kant, por exemplo, tentou conciliar a razão humana com a experiência, argumentando que nosso conhecimento é moldado por estruturas mentais pré-existentes. Já Hume lançou dúvidas sobre a própria noção de causalidade, sugerindo que nossa confiança nas leis naturais é mais um hábito psicológico do que uma certeza científica.

“A ciência é uma estrutura construída sobre areias movediças.” — David Hume

Kant: A crítica da razão pura

Immanuel Kant, em sua obra monumental Crítica da Razão Pura, questionou até onde a razão humana pode realmente chegar. Ele propôs que nossa mente não é uma tábula rasa, mas sim um espaço estruturado por categorias como tempo, espaço e causalidade. Essas categorias, segundo Kant, são condições de possibilidade para qualquer experiência. Mas, ao mesmo tempo, ele alertou que há limites para o que podemos conhecer: o “númeno”, ou a coisa em si, permanece inacessível à nossa compreensão. Essa ideia desafia a ciência a reconhecer que, por mais que avance, sempre haverá uma fronteira do desconhecido.

Hume: O ceticismo e as bases da ciência

David Hume trouxe para a filosofia uma dose saudável de ceticismo. Ele questionou se realmente podemos ter certeza de que o sol nascerá amanhã, mesmo que isso tenha acontecido incontáveis vezes no passado. Para Hume, nossa crença em causalidade é baseada em hábitos, não em uma verdade irrefutável. Essa provocação lança uma sombra de dúvida sobre os pilares da ciência, que depende da ideia de que eventos futuros seguirão padrões previsíveis. Será que a ciência está construída sobre uma base firme, ou estamos apenas confiando em expectativas?

Popper: A falsificabilidade e o método científico

Karl Popper trouxe uma nova perspectiva para o debate ao propor que o critério de demarcação entre ciência e pseudociência é a falsificabilidade. Para Popper, uma teoria só é científica se puder ser refutada por evidências. Isso coloca a ciência em um patamar de humildade: ela nunca pode provar definitivamente uma teoria, apenas aprimorá-la ou descartá-la. Essa ideia ressalta o papel da filosofia como crítica constante, mantendo a ciência alerta para seus próprios pressupostos e limitações.

“A ciência não busca verdades eternas, mas teorias que resistam aos testes mais rigorosos.” — Karl Popper

Consequências da separação

A perda do diálogo interdisciplinar

A separação entre ciência e filosofia trouxe consigo uma perda significativa: o diálogo interdisciplinar. No passado, as duas áreas caminhavam de mãos dadas, trocando ideias e questionamentos que ampliavam os horizontes do conhecimento. Hoje, vemos uma cisão que muitas vezes resulta em visões fragmentadas da realidade. A ciência, com seu foco na quantificação e no empirismo, muitas vezes se distancia das perguntas fundamentais que a filosofia busca responder. Por outro lado, a filosofia, ao se afastar do método científico, corre o risco de se tornar excessivamente abstrata, desconectada dos avanços concretos da humanidade.

Imagine um rio que se divide em dois cursos d’água: cada um segue seu caminho, mas ambos perdem a força e a riqueza que tinham quando fluíam juntos. Assim, a ciência e a filosofia, ao se separarem, perderam parte de sua capacidade de enriquecer mutuamente o pensamento humano. Será que essa divisão não nos deixou desarmados diante de questões complexas que exigem uma abordagem integrada?

Impactos na educação e no pensamento crítico

A separação entre ciência e filosofia também reflete na educação. Nas salas de aula, predomina a fragmentação do conhecimento em disciplinas estanques, onde raramente se promove a interconexão entre campos distintos. Isso não apenas limita a compreensão dos estudantes sobre o mundo, mas também compromete o desenvolvimento do pensamento crítico. Afinal, como pensar criticamente sobre questões complexas se o conhecimento é apresentado de forma fragmentada?

Um exemplo disso pode ser visto no ensino de ciências, onde o “como” muitas vezes suplanta o “porquê”. A ênfase excessiva na técnica e no método científico pode deixar de lado reflexões éticas, sociais e filosóficas que são essenciais para compreender o impacto da ciência na sociedade. Por outro lado, a filosofia, ao ser relegada a segundo plano, pode perder seu caráter transformador, tornando-se um exercício intelectual distante da realidade prática.

Essa divisão nos faz questionar: Estamos formando indivíduos capazes de questionar, refletir e integrar diferentes áreas do conhecimento? Ou estamos criando especialistas que dominam apenas fragmentos de um quebra-cabeça maior? A resposta a essa pergunta pode nos ajudar a repensar não apenas como ensinamos, mas também como aprendemos e compreendemos o mundo ao nosso redor.

A ciência e a filosofia hoje

Pontos de convergência e divergência

Embora a ciência e a filosofia tenham trilhado caminhos distintos ao longo da história, seus diálogos nunca cessaram completamente. A ciência, com seu método empírico e foco na observação, busca respostas concretas e testáveis. A filosofia, por outro lado, persegue questões mais abstratas, como a natureza da realidade, o sentido da existência e os fundamentos éticos. No entanto, ambas compartilham um objetivo comum: a busca pelo conhecimento.

Um ponto de convergência notável é a interdependência entre as duas. A ciência frequentemente se apoia em pressupostos filosóficos, como a crença na racionalidade do universo, enquanto a filosofia se beneficia das descobertas científicas para refinar suas teorias. Por outro lado, a divergência surge quando a ciência parece reduzir a complexidade humana a meros dados, enquanto a filosofia questiona se essa redução captura a essência do que significa ser humano.

Exemplos contemporâneos: ética na inteligência artificial

Um dos temas mais urgentes que aproxima ciência e filosofia hoje é a ética na inteligência artificial (IA). A IA avança rapidamente, mas traz consigo dilemas filosóficos profundos. Por exemplo, quem é responsável pelas decisões tomadas por uma máquina? E mais: como garantir que os algoritmos não perpetuem ou amplifiquem desigualdades sociais?

Filósofos como Nick Bostrom alertam para os riscos de uma “superinteligência” que poderia escapar ao controle humano. Já cientistas buscam desenvolver sistemas éticos embutidos nas próprias máquinas. Aqui, a filosofia questiona os limites da tecnologia, enquanto a ciência tenta encontrar soluções práticas. O diálogo entre as duas é essencial para evitar que o progresso tecnológico supere nossa capacidade de compreender suas implicações morais.

Questões ambientais

Outro campo onde ciência e filosofia se encontram é nas questões ambientais. A ciência fornece dados alarmantes sobre mudanças climáticas, extinção de espécies e degradação de ecossistemas. Mas são as reflexões filosóficas que nos levam a perguntar: qual é o nosso lugar na natureza? E que tipo de responsabilidade temos para com as gerações futuras?

Pensadores como Hans Jonas defendem uma ética da responsabilidade, que nos obriga a considerar as consequências de longo prazo de nossas ações. A ciência, por sua vez, oferece ferramentas para mitigar danos, como energias renováveis e tecnologias de conservação. No entanto, sem uma reflexão filosófica sobre nossos valores e prioridades, essas soluções podem ser insuficientes.

Assim, a ciência e a filosofia continuam a se entrelaçar, cada uma contribuindo com suas próprias lentes para iluminar os desafios do nosso tempo. O que está em jogo não é apenas o progresso, mas o próprio sentido de nossa existência no mundo.

Conclusão: Reunindo ciência e filosofia

A importância do pensamento integrado

Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde a especialização muitas vezes nos cega para as conexões mais amplas, o pensamento integrado entre ciência e filosofia surge como uma necessidade urgente. A ciência nos oferece ferramentas poderosas para compreender o mundo, mas é a filosofia que nos ajuda a questionar por que e para quê buscamos esse conhecimento. Juntas, elas podem nos guiar não apenas na exploração do universo, mas também na construção de uma existência mais significativa.

Pense na ciência como a bússola que nos aponta o caminho, enquanto a filosofia é o mapa que nos ajuda a entender o terreno pelo qual caminhamos. Separadas, ambas são limitadas; unidas, elas nos permitem navegar com maior clareza e propósito.

Um chamado para a reflexão e o diálogo

Este não é um apelo para abandonar a especialização ou desvalorizar o progresso científico. Pelo contrário, é um convite para reconhecer que a ciência e a filosofia são duas faces da mesma moeda. A primeira nos dá respostas; a segunda nos ensina a fazer as perguntas certas. Como disse Karl Popper, “Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil — e ainda assim é a coisa mais preciosa que temos.”

Mas e você? Já parou para refletir sobre como suas escolhas, profissionais ou pessoais, são influenciadas por essas duas dimensões? Será que não estamos perdendo algo essencial ao tratar a ciência e a filosofia como rivais, em vez de aliadas?

Este é, portanto, um chamado para o diálogo. Um convite para que cientistas, filósofos e todos nós, em nossas vidas cotidianas, busquemos integrar essas formas de pensar. Afinal, como nos lembra Sócrates, “Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida.” E, talvez, a ciência e a filosofia juntas possam nos ajudar a examinar não apenas a vida, mas também o universo que habitamos.

Patrícia Aquino é apaixonada por filosofia aplicada à vida cotidiana. Com ampla experiência no estudo de saberes clássicos e modernos, ela cria pontes entre o pensamento filosófico e os desafios do dia a dia, oferecendo reflexões acessíveis, humanas e transformadoras.